今までSNSとかにしか書いていなかった展覧会などの感想文を時系列めちゃくちゃに(つまりは過去日記も含め)公開しちゃおうかしら。。。っていう意欲的なブロ グ(笑)でも、こっそりやるの。・・あまり更新できませんが、鑑賞は続けているのでゆっくりですが、訪れた時にアップしているFacebookでの投稿を御紹介することによって、すこしずつ増やします。 最新記事は新着情報で!

2013年5月14日火曜日

【終了後感想文】東京ステーションギャラリー再開記念 生誕120年 木村荘八展ーーー優しさとか温かみとか。

はっきり言って、東京ステーションギャラリーで木村荘八をやっていると聞いても、チラシ見て、最初は油絵描いていたんだぁー、あっ、違った、《濹東綺譚》の挿絵の人だった・・・・(いや、完璧、写真家の木村伊兵衛と取り違えてたし。。。滝汗)、ってなレベルだったわけですよ。近美で何枚か、《濹東綺譚》の挿絵画を見たことがあった程度の記憶。

見に行った人の呟きを見て、会期わずかな『生誕120年 木村荘八』展を昼休みに見に行きました。

http://www.tokyo-np.co.jp/event/bi/kimura/kousei.html

丸の内北口の自動ドアを入ると係の人が二台並んだ自動販売機に誘導してくれます。でも年間パスポート4000円買ってもよかったなー。。(・・・と後で反省)

券売機からぺろんと出てきた大きなチケットで入るのかと思いきや、エレベーター前にいるお姉さんにそのチケットを渡すと、細長い絵入りのチケットと引き換えしてくれましたが、これって必要?紙の無駄になるよね・・・

それは、ともかく・・・

エレベーターに乗り込み、先ずは三階に。順路は壁に書いてあるのだけれど、エレベーターの右後ろ手にも会場が広がっているし、駅舎の壁の形や、中の仕切りのせいもあって、どうめぐるのか、ちょっと戸惑う構造です。

それも、ともかく・・・

この人は下町の牛鍋やの妾腹で八男だそうですけれど、なかなか裕福な環境で育ったのでしょうかねぇ。その色のトーンが暗いものであっても、全体的に温か味とか、優しそうな人柄が絵から伝わってきます。

こういう風に感じる事はめったにないんだけど、不思議な感覚に最初から包まれました。解説によれば、父親の牛鍋やの帳場に立ちながらも、文化芸術に深い理解のある長兄の影響もあって、絵の勉強ができたようですけど、留学をしたわけでもなく、絵画学校の帰りに丸善で図版等を買ったりして、それで勉強したというんですね。それにしては、器用にマティス風であったり、ゴッホ風(にしては絵具の重ね方は少ないけれど)に見えるような絵の描き方をしている。育ててくれた祖母に対するあたたかい眼差しを感じるような祖母の肖像(何枚かありました)や自画像を見ていると、他の人にない、やわらかさを感じます。日比谷公園を描いた小さな油絵も、マティスとかの影響だとはいえ、きれいな明るい色でほっこりしますね。

年表には小唄学校の校長にもなっていたりして、下町の粋なお大尽な感じなのかなぁ、身代つぶしてしまった父や自殺に追い込まれた兄の存在もあるというのに何か悲惨さとか悲壮さがないし、中原淳一ばりのお目目パッチリな奥さんがブルーの壺を持った肖像画《壺を持つ女》にしても、奥さんへの愛情と優しさを感じます。

気に入ったのは、写真はないのだけれど、《歌妓支度》。100号かそれ以上の画面(ちょうど《牛鍋屋の帳場》と同じ大きさ)の中央に立つ歌妓さんの縞の着物と〆ようとしている黒地に○の幾何学模様の帯がとても粋。こういう場面を切り取れるのは、ロートレックではないけれど、こういう場に出入りしているような人でないとね。

この絵がかかっている部屋にはちらしにも使われている細長い画面に赤い柱やちょうちんが目立つ浅草寺の絵《浅草寺の春》や、自分が帳場で働いていた牛鍋屋の絵《牛鍋屋の帳場》そして《新宿駅の風景》がかかっていて、前半の華です。ところで、浅草寺の大提灯ですが、今は雷門という文字だったように思うのだけど、この画面では「橋」という字だなぁ・・

今回改装後初めてのステーションギャラリーでしたが、二階に下りて行く階段部分にはアールデコ調のシャンデリアや、細工はあまりないけれど、きれいな色のスデンドグラス(丸窓用)、東京駅創建当時の煉瓦の隙間に挟まった木材は黒焦げ(戦争で焼けたのでしょうか・・)だったりと、目が回るような感じではあるけれど、足が悪いとかでない限りは、一度は階段を降りる価値があります。(三菱一号館美術館の階段よりはゆったりしているし。。。)

二階に下りると永井荷風の《濹東綺譚》の全挿絵なのかしら?今まで見たことのない場面とかが一斉に並んでいて壮観です。でもホワイトで修正がしてあったりして、さながら漫画の原画を見る感じ。

更に晩年の東京繁盛記、師走風俗帖とシリーズものが並んでいて、一大retrospectiveであります。

後半には、フエザンの会を立ち上げ、仲よくしていた岸田劉生等の作品が展示されています。岸田劉生の代々木の崖の絵が大好きな私的には、ちょっと角度が違ったところから描るいたように思え《赤土と草》も魅力的だったけれど、劉生と最後まで行動を共にしていたという椿貞雄の《砂利の敷いてある道》が、同じ場面を描いているのかしら?と興味を惹かれました。いつかこの絵と劉生の絵が並んで展示される日を心待ちにしたい。並べると更に劉生の絵が際立ってしまうかもしれないけれど・・・

その絵の隣にあった横堀角次郎の《真夏の赤土坂道》はセザンヌばりのキュービズム的な印象を受けてなかなか面白かったなぁ。。

最後の章では《濹東綺譚》以来挿絵画家扱いされていたけれど、油絵画家の矜持として、家の中から毎日庭の絵を描いていたという事で、10枚以上の庭の風景の油絵がかかっていました。前半と比べると明るさがないのがちょいと気になりましたけどね。

思った以上に点数も多いし、期待が少なかっただけに、気に入った絵が見つかって嬉しくなってしまいました。年間パスポート買うかなぁー。

ラベル:

東京ステーションギャラリー,

木村荘八

2013年5月4日土曜日

戦いに挑み続けていたのね。-----生誕150年記念 クリムト 黄金の騎士をめぐる物語

愛知に見に行きそびれたから、行きたいっ!というクリムト好きの美術仲間さんに誘われて愛知よりは近い宇都宮に行ってきましたー。連休のど真ん中。

見れば、それはそれで、魅力的だとは思うクリムトですけど、どんな絵も見逃したくないっ!というほどのファンではない私、引っ張ってこられなければ、危うく固定化したイメージだけで決め付けて終ってしまうところでした。

・・・が、行ってよかったことかな。

残念だったのは、複製パネルが多かったこと。

勿論、焼失してしまった《医学》《哲学》《法学》の三部作↓

が残っている白黒写真をおこした複製パネルだったり、《ストックレー・フリーズ》のオリジナル(ストックレー邸@ブリュッセル)や《ベートーベン・フリーズ》(ヴェルデベーレ宮@ウィーン)を剥がして持ってくるわけに行かないのはわかるけれども、いずれも大作の複製だけに、残念感が残ります。

とはいえ・・・・

さすがに生誕150周年という企画でもあり、彫金職人の息子として生まれ、ウィーン工芸美術学校で西洋美術の古典というべき基礎教育を受けた彼の実に巧いデッサンから始まり、晩年のカラフルな、でも《接吻》等の全盛期の作品とは毛色の異なる、ちょっとシーレのイメージを湛えた華やかな作品までを網羅すべく企画されており、特に前半の初期作品はなかなか面白かったです。

デッサンうまいなぁーーー。バラとかチューリップとか。。

見れば、それはそれで、魅力的だとは思うクリムトですけど、どんな絵も見逃したくないっ!というほどのファンではない私、引っ張ってこられなければ、危うく固定化したイメージだけで決め付けて終ってしまうところでした。

・・・が、行ってよかったことかな。

残念だったのは、複製パネルが多かったこと。

勿論、焼失してしまった《医学》《哲学》《法学》の三部作↓

が残っている白黒写真をおこした複製パネルだったり、《ストックレー・フリーズ》のオリジナル(ストックレー邸@ブリュッセル)や《ベートーベン・フリーズ》(ヴェルデベーレ宮@ウィーン)を剥がして持ってくるわけに行かないのはわかるけれども、いずれも大作の複製だけに、残念感が残ります。

とはいえ・・・・

さすがに生誕150周年という企画でもあり、彫金職人の息子として生まれ、ウィーン工芸美術学校で西洋美術の古典というべき基礎教育を受けた彼の実に巧いデッサンから始まり、晩年のカラフルな、でも《接吻》等の全盛期の作品とは毛色の異なる、ちょっとシーレのイメージを湛えた華やかな作品までを網羅すべく企画されており、特に前半の初期作品はなかなか面白かったです。

デッサンうまいなぁーーー。バラとかチューリップとか。。

初期の作品では《森の奥》であるとか作品集「残欠」の《白樺の森》だとか、木は重要なモチーフのようで、構図や木(白樺)がとても良く、お絵かきの巧い人、ということが良くわかります。

そして、巧いお絵かき=写実から離れていく、というのは、やはり才ある画家たちの辿る道なんでしょうね、新しい理念を掲げる『ウィーン分離派(Secession)』の結成に至るとの説明が成されています。

この分離派はウィーンの分離派館のあの美しいドームやポスターで有名ですけど、1898年3月の第一回目の告知ポスターが、実は検閲を受け、修正を加えざるを得なかったという事が説明されます。

宇都宮美術館に置かれていた豪華な色刷りパンフレットには、その修正後のポスターの写真が載っていますが(そしてウェブにも)、http://u-moa.jp/exhibition/exhibition.html

愛知のウェブ、というかこの展覧会の公式サイトの方には、修正前の写真が載っているので、比べてみると、判るでしょうか?

ここでも、検閲後に彼にとって重要なモチーフ、木があしらわれているんですね、実は。展示は、最初の部屋に検閲後のポスター、そして、部屋が変わった後半部分に、検閲前のポスターが展示されていて、もう一度、戻ってどのように変わっているのか、を比較してみないと、間に他の作品が来ると正確には思い出せなかった。。私って。。。。(汗)

さて、タイトルに書きましたが、今回の展覧会のテーマは「クリムトの戦い」です。

分離派を結成した時から、検閲修正事件により、その「戦い」は始まった。。。。というわけですね。

いや、そもそも、このポスターの題材はテセウスがミノタウルスを倒すという場面に保守を倒すという意味合いを籠めているわけで、はじめから、古い美術界の様式に戦いを挑むのである、という決意の内容ですね。

言い換えれば、写実ではない世界を求めるスタイルの試行錯誤を行う「戦い」ということになるのでしょうが、それはほんの序の口。

ウィーン大学の天井画の《哲学》が、その当時の伝統・歴史主義を排した革新的な絵画であったことからセンセーショナルとされて批判されてしまったそうですが、孤高の戦いを強いられた彼は更に赤を基調にし、生を意味する裸体の女性や男女の身体がおりなす帯のような中心分にはあの有名な恍惚の表情をした《ユディット》と印象の近い医神アクスレピオスの娘という女性が描かれた《医学》で、更にその裸体女性が批判の対象となって議会でも問題視されたとの解説。

それでも、その批判に立ち向かうがごとく、「真実」「正義」「法」の女神を描いた《法学》で三部作は完成させたわけですが、これがウィーン分離派を脱退することになったきっかけとなった、とか。

「戦い」は続くわけですね。

ま、個人的には赤を基調にした《医学》のホンモノを見てみたかった・・・灰に帰した今となっては誰にも叶うことのできない夢幻ですが。。

そういう前ふりがあって、今回のポスターに使われている愛知県美術館所蔵の《黄金の騎士》の展示されている部屋に移動していくわけです。

この《黄金の騎士》は幸せを求める一人の騎士が不幸に満ちた世界と対峙し、最終的には楽園に至るというストーリーを描いた内容で旧弊なウィーン美術界と戦う自分に重ね合わせているのである、と音声ガイドは断言していました!

この《黄金の騎士》は批判を浴びた三部作の天井画を描いていた時と同時並行的に制作されていたようなので、まっすぐに前に進もうとする当時の彼の心境を表していたというわけです。マーラーの作品がモデルとも解説されていて、本当にまっすぐに前に進むことだけの心境なのかどうかは定かではないんじゃないか?という疑念もちらとは湧きましたが。ね。

それはともかく、このデューラーの版画が原版という黄金の騎士のモチーフは《ベートーベン・フリーズ》にも出てくるし、《ベートーベンフリーズ》や《ストックレー・フリーズ》には、有名な幾何学模様のような文様もエジプトの目のデザインも出てくるしで、彼の試行錯誤の過程が見られたのはよかったですね。

この展覧会はクリムトの作品ばかりではなく、同じ分離派の人や、ウィーン工房のデザイン系の人たちの作品も展示されています。

19世紀末のホフマンを中心としたモダンな家具調度や食器、アクセサリー、そしてシャンデリアに至るまで、頽廃した時代背景を反映し、いかにもドイツ系らしい機能美を追求したような美しい工芸品たちですね。

勿論イギリスのマッキントッシュの椅子やその夫人のビアズリーの影響を受けたという刺繍作品(ウーン、コレハドッチデモイイ気ガシタガ・・・・)等もあるので、ドイツ系と言い切れないインターナショナルなその頃の退廃的ウィーンの混沌から生み出された洗練といったほうが正しいのかもしれませんが・・・

個人的には特にモーザーという人のデザインのシャンデリアが気に入りました。灯りを吊っている部分に緑の玉状のものがいくつかあって・・・・・って、文字で表現するのは難しいけれど・・・

そういえば、クリムトによる初期の《横顔をみせる少女》という作品やマクシミリアン・レンツによる《ひとつの世界(ひとつの人生)》という100号くらいの大作には美しいアールデコ風の額装がなされていました。いずれもこの時代らしいモダンなデザインで、作品との組み合わせも美しく、魅了されました。最近はどうも、そういうところばかり目に入る・・・私の悪い癖です。でも・・・

その美しさの原点は、日本の型紙に使われていた文様のようで、三菱一号館美術館でやっていたKATAGAMI STYLEの時と同じように型紙原版が何枚か飾られていたのを見たときには、ウィリアムモリスだけではないのね、と、改めてこの時代の欧州全域に日本の美や様式がどれだけの影響を与えたのかを認識させられ、思いを馳せることになりました。

目玉は戦いを象徴する《黄金の騎士》だし、ウィーンで見ることのできる、あの恍惚感あふれる女性たちのイメージを追求すると、ちょっとがっかりな気分にもなるかもしれないですが、日本にある作品を中心に「クリムトの旧弊や世間に対する?戦い」と周囲の動きという切り口での企画構成には意欲を感じることができました。《ベートベンフリーズ》のコーナーの交響曲九番との関係性など、もう少しほり下げてもらいたかったような点もありましたが。。。

そうそ、コシュカを高く評価し、可愛がっていた、ということを今回の展覧会で知りました。ココシュカのリトグラフの作品集には愛人アルママーラーとクリムトへの献辞が添えられていて、二人の師弟関係?がわかるというわけです。ま、戦いに、直接関係があるかというと???ですけどね。

例によって、会期はあとわずかです。

生誕150年記念 クリムト 黄金の騎士をめぐる物語

6月2日(日)まで 宇都宮美術館

おまけ:企画展に行くともれなく常設展に行けるチケットがついてきます。コレクション展Part1と名付けられている中で、難波田龍起《わが生の記録(シリーズ)Ⅰ》とか、袴田京太朗《野蛮》とか、クレーの《上昇》が、今回は特に目に留まり、よかったと思います。

2013年3月20日水曜日

若冲が来てくれましたープライスコレクション江戸絵画の美と生命

いや、若冲に会いに行きました・・・・仙台まで。

先日、コレクターのプライスさんの生ボイスを聞きに丸ビルまで出かけたわけですが、http://pikarosewine.blogspot.jp/2013/03/90-12-3-lacma-http-en.html

勿論、話で終わらせるつもりもなく、二時間半強で行くことのできる仙台市博物館から東北を巡回し始めているプライスコレクションに会いに行ったというわけです。

この間のトークを聞いたときには《動植綵絵》シリーズの一部でも見られるのかと、早合点してしまっていたのですが、残念ながら、それはなし。(去年DCに行けば見られたのですね。。。残念。。)

2006年の「プライスコレクションー若冲と江戸絵画」と8割がたは同じ絵画が展示されていました。

でも・・・同じ絵でも見せ方や切り口を変えると、おんなじものを見た!・・・で終わらないのが展覧会の面白さ。

前回はプライスさん言われるところの自然光の環境で見ることはできないまでも、コンピューター制御で太陽光から月明かりへと移り変わる照明を備えた特別展示室まで設けて、昔ー江戸時代での鑑賞状況に近づけるという工夫が、非常に印象的だったわけですね。

章立ても

Ⅰ 正統派絵画

Ⅱ 京の画家

Ⅲ エキセントリック

Ⅳ 江戸の画家

Ⅴ 江戸琳派

という分け方。

コレに対し、今回は前回より10点ほど少ないけれど、前回にない20点を加え、更に「国内賛助出品作品」と言って、国内の美術館から特別に出品されている作品もあるので、結果的には前回よりもトータルでは多いのかな?

・・とはいえ、会期中を4つのピリオドに分けての展示なので、見ることのできない作品もあります。(4回通ウノハ難シイケド、岩手ト福島ニモ廻るからなぁ。。。ブツブツ)

数はともかく、今回は図録によると、復興を担う未来のオトナ=子供達にこそ、見てほしい(スミマセンオトナモ楽シマサセテモライマス)、との意図もあり、章立てにしろ、絵のタイトルの見せ方にも工夫があります。図録も見返し部分には東北の子供達の写真が。

1 ようこそプライスワールドへ

(1)目がものをいう

(2)数がものをいう

(3)○と△

2 はる・なつ・あき・ふゆ

3 プライス動物園

4 美人大好き

5 お話きかせて

6 若冲の広場

7 生命のパラダイス

ま、ちょっとタイトルなどがひらがな先行なので、頭の硬くなってしまった私には、どうも普通の展覧会と違って、ついていくのがちと辛い部分もありましたが、子供にもわかりやすいような解説もあり、すっかり忘れていた作品の良さを満喫できる良い展覧会でしたねぇ。

祝日といいながらも、東京のように激混み環境でもなく、しかも「若冲に会いに来た」仙台近郊の方々ばかりで、鑑賞の雰囲気もよく、常設を含め午後13:30過ぎからなんと閉館間際の16:45ギリギリまで居たことにビックリするほどでした。

さて、その中で、今回改めていいなぁーと思った作品たち。(結構沢山あるなぁ)

まずは若冲以外の絵師たち

<のし歩くシャモ>・・・・正式名は≪軍鶏図≫ 芦雪 ・・解説によると地の紙が貼りあわせてあるところから。下絵か試作で書かれたというんだけど、試作だろうが、下絵だろうが、真剣勝負で描かれている感じ・・・というか実に不敵な表情を浮かべていて、その表情がいい。これから戦いに挑む感じなのかなーと思わせられていい絵です。

<岩から下をのぞくサル>・・・・正式名≪岩上猿猴図≫ 渡辺南岳 ・・恐る恐る崖の下を覗く表情と、その崖の下を想像させる空白が素晴らしい。

この猿以外にも森狙先という人の二作品がこれまた良いのですよ。

<ハチを見上げるサル> ≪猿図≫ これはプライス夫妻が火事の際一点だけ持って逃げるとしたら、コレ!と指定している作品。どうして好きなのか、どのようなシーンと読み取るかについても含め図録に詳しく書いてあります。蜂をほう、猿は猴(こう)とも書き、音でいうと封候(ほうこう)に繋がるので、出世につながる縁起の良い組み合わせだということは絵の脇の解説に書いてありましたけど、そのことはプライスさんが好きな理由ではないようですね。

<梅の木であそぶサルの親子> ≪梅花猿猴図≫ 親子でぶら下がるには細い梅の枝につかまって、片手でひょいと虫を捕まえている姿がなんともいいデス。

動物の章もあるくらいで、どの動物も生き生きしている(たとえトラがネコみたいな顔でもね。)のですが、印象的なのは

<野をかけまわるウマたち> ≪野馬図屏風≫ 蕭白

蕭白のぐちゃぐちゃ(スミマセン)これでもか、と線を重ねた、ともすると画面の煩い作品は、その技巧については認めるものの、あまり好きになれないことがあるのだけど、濃墨で勢いよい筆致で大胆に描かれた作品はとっても好き・・・な私にはぐっとくる作品。これは、前回の東博では出ていなかった作品ですね。

珍しく?金箔地に大胆な筆致でささっと描かれたような感じなのですけど、馬の動きが映像のように感じられます。やっぱり蕭白は巧いんだなーと改めて思ってしまいます。

おそらく今回の展示の中で一二を争うくらい好きなのは、

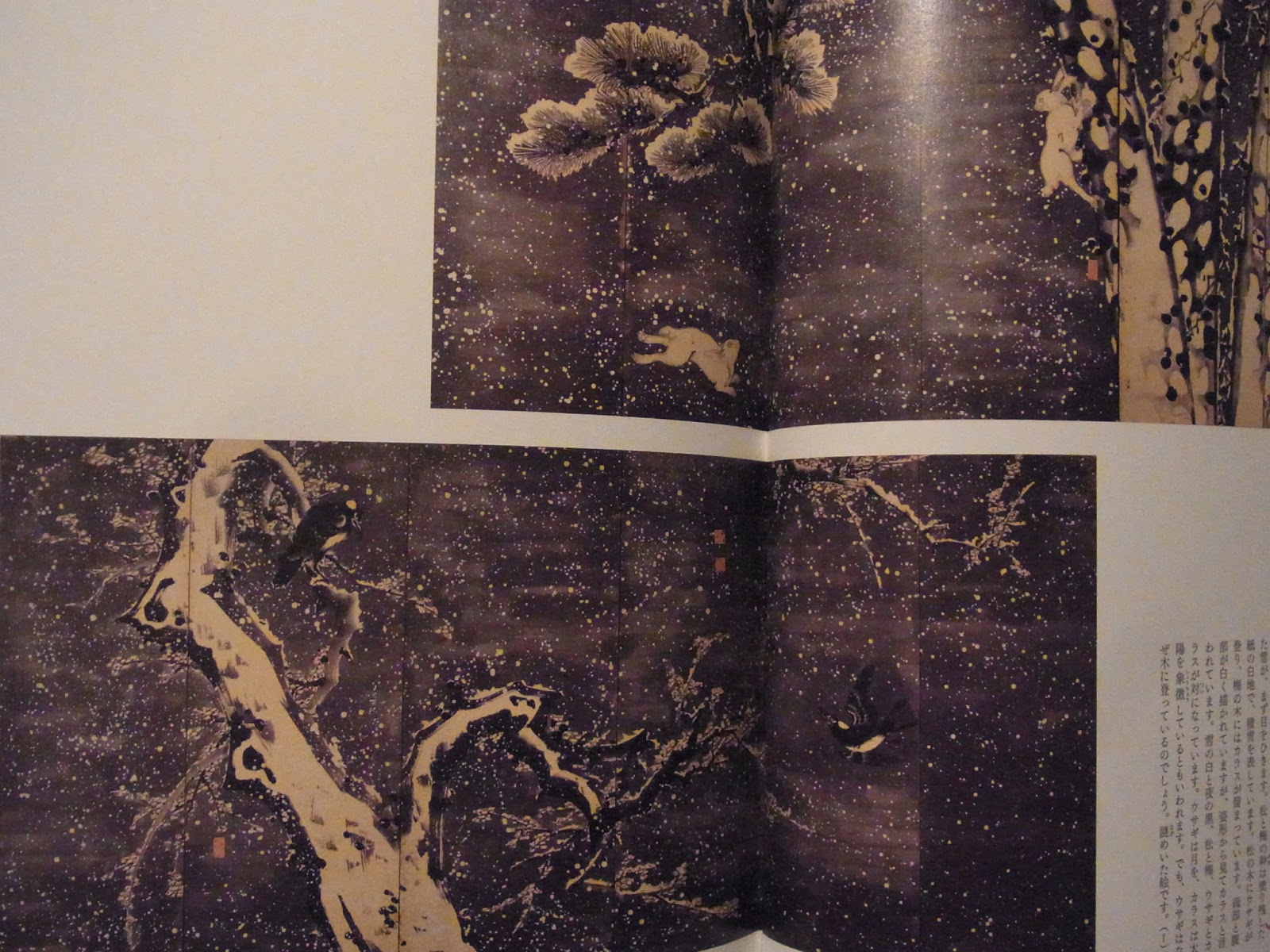

<雪の夜の白いウサギと黒いカラス> ≪雪中松に兎・梅に鴉図屏風≫ 葛蛇玉

この六曲一双の屏風はちょっと奥まったところに、これだけが展示されていたのですが、たまたま後ろからやってきた若い女性が「見てると寒いねー」と言うのが聞こえました。なるほど、確かに漆黒の地(夜)に白い雪がわんさか降っている感じが良く伝わってくるし、確かに「寒さ」まで絵から感じられる。何故兎が木に登っているかの問いには答えられないけど、漆黒の闇と白い雪、そして白い兎と黒いカラスの対比がとても面白く、空気の冷たさまでが感じられるいい屏風です。

そして、今展覧会で3点ある(うち、今回は二点)「描表装」の真骨頂のような鈴木守一(其一のムスコさんなんですね)の <秋の草花> 《秋草図》

前回も出ていたのに、全然記憶になかったのは迂闊でした。

実に洒脱で、しかも丁寧に描かれた風帯や一文字(この中に金泥で軍鶴が描かれてるんですね)。風袋の間をひらひら飛ぶ黒アゲハは少々大きいのではないかと思う一点だけが気になるけれど、萩の上でモンシロチョウを待ち構えているカマキリ・・・周りを取り囲む天地の地まで飛び出した草花・・秋海棠・露草・紫苑の配色、たらしこみで描かれた葉など、正統江戸琳派の美しさを堪能できる作品で、大変気に入りました。

ま、このほか挙げていたらキリがないのだけど、鈴木其一で言うと≪青桐・紅楓図≫の雨の表現や≪群鶴図屏風≫・・・どうしても右隻の第二扇の鶴は餌の虫を銜えているようにしか見えない。。けど単なるゴミなのか?は気になって仕方ありません。

是真の漆絵の≪鷹と猿図≫も、山種で、波頭の絵をみたばかりだったので、すぐにそれとわかり、なんだか嬉しかったし、鷹の爪に捉まれた猿の表情も面白いです。

そして若冲からは・・・

<ニワトリの親子> ≪親鶏と雛図≫ 筆の勢いがよくて好き

<波打つ岩のワシ> ≪鷲図≫ 迫力満点

<日の出を告げるオンドリ> ≪旭日雄鶏図≫ カラフル且つ構図が好き

<オンドリとバショウの葉> ≪芭蕉雄鶏図≫ 後の方に弟子が同じように筋目描きで芭蕉の葉を描いているけれど、圧倒的にいいですね、こっち。

<雪のつもったアシとオシドリ> ≪雪芦鴛鴦図≫ 雪のつもった感じや、水中に顔を見せる鴛鴦の表現が好きですね。。

<よりそうツル> ≪群鶴図≫ これは他にもあるように金泥を使わずして裏箔で金に見せているんだろうなぁ。

<ツルさまざま> ≪鶴図屏風≫ 卵のような形を墨でしゅっしゅって描いただけ・・・みたいなかるーい軽快なタッチ。。。なのに、与える印象は深いですね。

あれー?ポスターになっている

<アジサイの花と二羽のニワトリ> ≪紫陽花双鶴図≫ や

<足をなめるトラ> ≪虎図≫

を除いても、気になった作品がこんなにあっちゃぁ、時間がかかるのもむべからぬですね。

そして最後に、もちろん

悦子夫人が、これだけでも東北の人たちにお見せしたいと思われたという

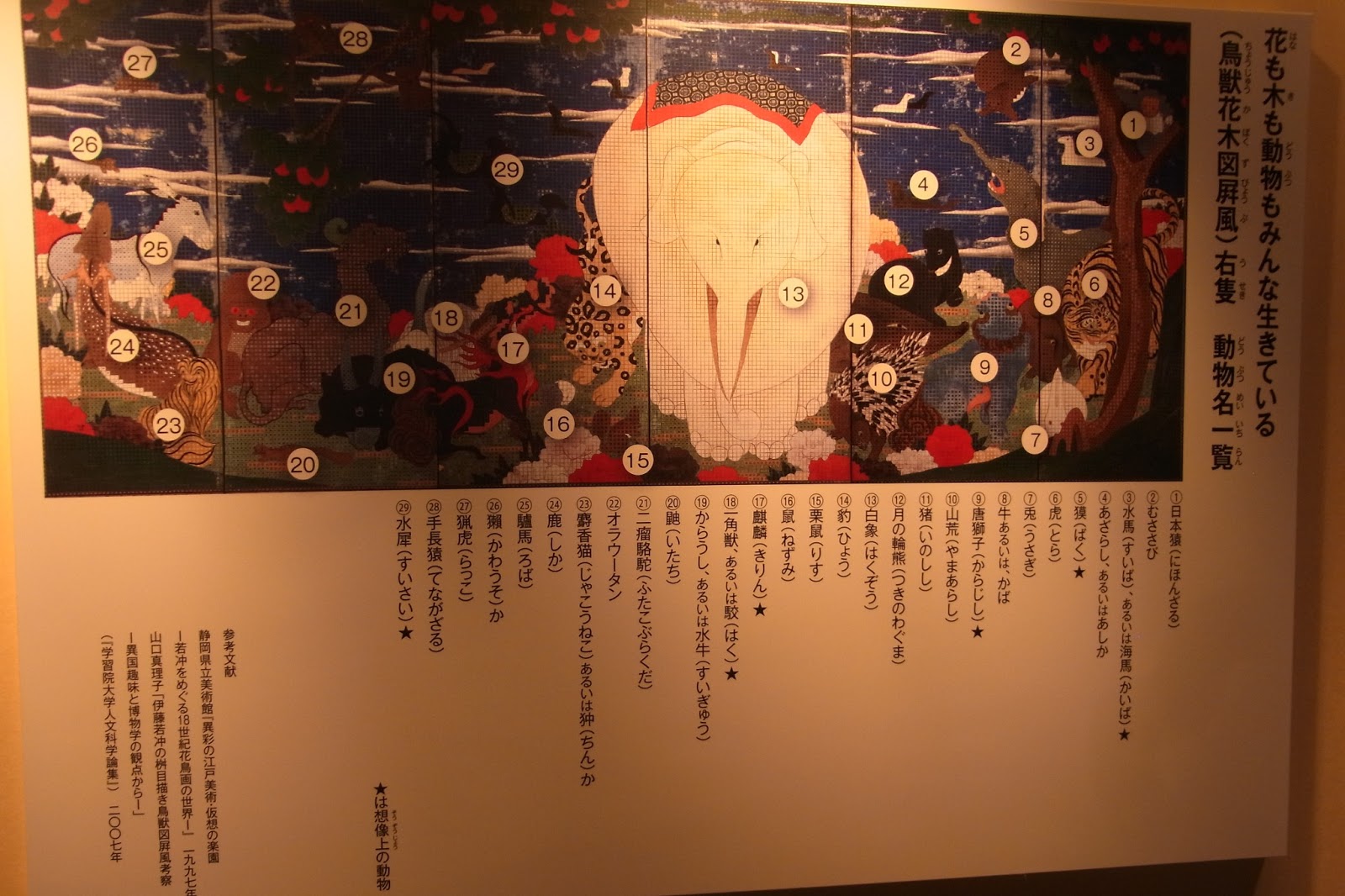

<花も木も動物もみんな生きている> ≪鳥獣花木図屏風≫

凄く近い距離で、しかもガラスケースなしで見ることのできた作品でした。確か東博の時はこの作品はケース入りしていた記憶が。。(他の作品でケースなしがあったかと。。)

この間のトークでも話題になった12ミリ四方のマス目が8万六千個ある・・・ことは確認しませんでしたが、縁取りがペルシャじゅうたんの柄・・・という確認はできちゃいました。展示されていたんです。

そして、図録には載っていなかったのだけど、この屏風の中にいる動物達の数も半端ナイ。

最初一生懸命メモしていたら、係りの人がこのパネルなら写真とってもいいといってくれてホっ。

でも右隻は書いたから記憶に残るけど、左隻は書き留めていないんで、写真だけだとあやふやになりそうですね。

図録の対談にも書いてありましたが、本当のプライスさんはコレクターでありながら、それを自分のものだけにせず、どうぞどうぞ、と見せてくれるgenerocityの塊のような方だということですが、そのおかげで、東北の子供達でもない私たちも、素晴らしい作品群に再び再会することができたわけで、本当に感謝です。

先日、コレクターのプライスさんの生ボイスを聞きに丸ビルまで出かけたわけですが、http://pikarosewine.blogspot.jp/2013/03/90-12-3-lacma-http-en.html

勿論、話で終わらせるつもりもなく、二時間半強で行くことのできる仙台市博物館から東北を巡回し始めているプライスコレクションに会いに行ったというわけです。

この間のトークを聞いたときには《動植綵絵》シリーズの一部でも見られるのかと、早合点してしまっていたのですが、残念ながら、それはなし。(去年DCに行けば見られたのですね。。。残念。。)

2006年の「プライスコレクションー若冲と江戸絵画」と8割がたは同じ絵画が展示されていました。

でも・・・同じ絵でも見せ方や切り口を変えると、おんなじものを見た!・・・で終わらないのが展覧会の面白さ。

前回はプライスさん言われるところの自然光の環境で見ることはできないまでも、コンピューター制御で太陽光から月明かりへと移り変わる照明を備えた特別展示室まで設けて、昔ー江戸時代での鑑賞状況に近づけるという工夫が、非常に印象的だったわけですね。

章立ても

Ⅰ 正統派絵画

Ⅱ 京の画家

Ⅲ エキセントリック

Ⅳ 江戸の画家

Ⅴ 江戸琳派

という分け方。

コレに対し、今回は前回より10点ほど少ないけれど、前回にない20点を加え、更に「国内賛助出品作品」と言って、国内の美術館から特別に出品されている作品もあるので、結果的には前回よりもトータルでは多いのかな?

・・とはいえ、会期中を4つのピリオドに分けての展示なので、見ることのできない作品もあります。(4回通ウノハ難シイケド、岩手ト福島ニモ廻るからなぁ。。。ブツブツ)

数はともかく、今回は図録によると、復興を担う未来のオトナ=子供達にこそ、見てほしい(スミマセンオトナモ楽シマサセテモライマス)、との意図もあり、章立てにしろ、絵のタイトルの見せ方にも工夫があります。図録も見返し部分には東北の子供達の写真が。

1 ようこそプライスワールドへ

(1)目がものをいう

(2)数がものをいう

(3)○と△

2 はる・なつ・あき・ふゆ

3 プライス動物園

4 美人大好き

5 お話きかせて

6 若冲の広場

7 生命のパラダイス

ま、ちょっとタイトルなどがひらがな先行なので、頭の硬くなってしまった私には、どうも普通の展覧会と違って、ついていくのがちと辛い部分もありましたが、子供にもわかりやすいような解説もあり、すっかり忘れていた作品の良さを満喫できる良い展覧会でしたねぇ。

祝日といいながらも、東京のように激混み環境でもなく、しかも「若冲に会いに来た」仙台近郊の方々ばかりで、鑑賞の雰囲気もよく、常設を含め午後13:30過ぎからなんと閉館間際の16:45ギリギリまで居たことにビックリするほどでした。

さて、その中で、今回改めていいなぁーと思った作品たち。(結構沢山あるなぁ)

まずは若冲以外の絵師たち

<のし歩くシャモ>・・・・正式名は≪軍鶏図≫ 芦雪 ・・解説によると地の紙が貼りあわせてあるところから。下絵か試作で書かれたというんだけど、試作だろうが、下絵だろうが、真剣勝負で描かれている感じ・・・というか実に不敵な表情を浮かべていて、その表情がいい。これから戦いに挑む感じなのかなーと思わせられていい絵です。

<岩から下をのぞくサル>・・・・正式名≪岩上猿猴図≫ 渡辺南岳 ・・恐る恐る崖の下を覗く表情と、その崖の下を想像させる空白が素晴らしい。

この猿以外にも森狙先という人の二作品がこれまた良いのですよ。

<ハチを見上げるサル> ≪猿図≫ これはプライス夫妻が火事の際一点だけ持って逃げるとしたら、コレ!と指定している作品。どうして好きなのか、どのようなシーンと読み取るかについても含め図録に詳しく書いてあります。蜂をほう、猿は猴(こう)とも書き、音でいうと封候(ほうこう)に繋がるので、出世につながる縁起の良い組み合わせだということは絵の脇の解説に書いてありましたけど、そのことはプライスさんが好きな理由ではないようですね。

<梅の木であそぶサルの親子> ≪梅花猿猴図≫ 親子でぶら下がるには細い梅の枝につかまって、片手でひょいと虫を捕まえている姿がなんともいいデス。

動物の章もあるくらいで、どの動物も生き生きしている(たとえトラがネコみたいな顔でもね。)のですが、印象的なのは

<野をかけまわるウマたち> ≪野馬図屏風≫ 蕭白

蕭白のぐちゃぐちゃ(スミマセン)これでもか、と線を重ねた、ともすると画面の煩い作品は、その技巧については認めるものの、あまり好きになれないことがあるのだけど、濃墨で勢いよい筆致で大胆に描かれた作品はとっても好き・・・な私にはぐっとくる作品。これは、前回の東博では出ていなかった作品ですね。

珍しく?金箔地に大胆な筆致でささっと描かれたような感じなのですけど、馬の動きが映像のように感じられます。やっぱり蕭白は巧いんだなーと改めて思ってしまいます。

おそらく今回の展示の中で一二を争うくらい好きなのは、

<雪の夜の白いウサギと黒いカラス> ≪雪中松に兎・梅に鴉図屏風≫ 葛蛇玉

この六曲一双の屏風はちょっと奥まったところに、これだけが展示されていたのですが、たまたま後ろからやってきた若い女性が「見てると寒いねー」と言うのが聞こえました。なるほど、確かに漆黒の地(夜)に白い雪がわんさか降っている感じが良く伝わってくるし、確かに「寒さ」まで絵から感じられる。何故兎が木に登っているかの問いには答えられないけど、漆黒の闇と白い雪、そして白い兎と黒いカラスの対比がとても面白く、空気の冷たさまでが感じられるいい屏風です。

そして、今展覧会で3点ある(うち、今回は二点)「描表装」の真骨頂のような鈴木守一(其一のムスコさんなんですね)の <秋の草花> 《秋草図》

今回の方が子供向きにはなってますが。。。

前回も出ていたのに、全然記憶になかったのは迂闊でした。

実に洒脱で、しかも丁寧に描かれた風帯や一文字(この中に金泥で軍鶴が描かれてるんですね)。風袋の間をひらひら飛ぶ黒アゲハは少々大きいのではないかと思う一点だけが気になるけれど、萩の上でモンシロチョウを待ち構えているカマキリ・・・周りを取り囲む天地の地まで飛び出した草花・・秋海棠・露草・紫苑の配色、たらしこみで描かれた葉など、正統江戸琳派の美しさを堪能できる作品で、大変気に入りました。

ま、このほか挙げていたらキリがないのだけど、鈴木其一で言うと≪青桐・紅楓図≫の雨の表現や≪群鶴図屏風≫・・・どうしても右隻の第二扇の鶴は餌の虫を銜えているようにしか見えない。。けど単なるゴミなのか?は気になって仕方ありません。

是真の漆絵の≪鷹と猿図≫も、山種で、波頭の絵をみたばかりだったので、すぐにそれとわかり、なんだか嬉しかったし、鷹の爪に捉まれた猿の表情も面白いです。

そして若冲からは・・・

<ニワトリの親子> ≪親鶏と雛図≫ 筆の勢いがよくて好き

<波打つ岩のワシ> ≪鷲図≫ 迫力満点

<日の出を告げるオンドリ> ≪旭日雄鶏図≫ カラフル且つ構図が好き

<オンドリとバショウの葉> ≪芭蕉雄鶏図≫ 後の方に弟子が同じように筋目描きで芭蕉の葉を描いているけれど、圧倒的にいいですね、こっち。

<雪のつもったアシとオシドリ> ≪雪芦鴛鴦図≫ 雪のつもった感じや、水中に顔を見せる鴛鴦の表現が好きですね。。

<よりそうツル> ≪群鶴図≫ これは他にもあるように金泥を使わずして裏箔で金に見せているんだろうなぁ。

<ツルさまざま> ≪鶴図屏風≫ 卵のような形を墨でしゅっしゅって描いただけ・・・みたいなかるーい軽快なタッチ。。。なのに、与える印象は深いですね。

あれー?ポスターになっている

<アジサイの花と二羽のニワトリ> ≪紫陽花双鶴図≫ や

<足をなめるトラ> ≪虎図≫

を除いても、気になった作品がこんなにあっちゃぁ、時間がかかるのもむべからぬですね。

そして最後に、もちろん

悦子夫人が、これだけでも東北の人たちにお見せしたいと思われたという

<花も木も動物もみんな生きている> ≪鳥獣花木図屏風≫

凄く近い距離で、しかもガラスケースなしで見ることのできた作品でした。確か東博の時はこの作品はケース入りしていた記憶が。。(他の作品でケースなしがあったかと。。)

この間のトークでも話題になった12ミリ四方のマス目が8万六千個ある・・・ことは確認しませんでしたが、縁取りがペルシャじゅうたんの柄・・・という確認はできちゃいました。展示されていたんです。

そして、図録には載っていなかったのだけど、この屏風の中にいる動物達の数も半端ナイ。

最初一生懸命メモしていたら、係りの人がこのパネルなら写真とってもいいといってくれてホっ。

でも右隻は書いたから記憶に残るけど、左隻は書き留めていないんで、写真だけだとあやふやになりそうですね。

図録の対談にも書いてありましたが、本当のプライスさんはコレクターでありながら、それを自分のものだけにせず、どうぞどうぞ、と見せてくれるgenerocityの塊のような方だということですが、そのおかげで、東北の子供達でもない私たちも、素晴らしい作品群に再び再会することができたわけで、本当に感謝です。

2013年3月17日日曜日

【終了後感想文】絵文字のルーツがわかっちゃったかも・・・・・特別展 琳派から日本画へ―和歌のこころ、絵のこころ 山種美術館

バタバタとしているうちに次の展覧会が始まってしまいましたが、

(まっ、副タイトルの通り、

******************************

琳派とタイトルにあるだけで、

光悦―宗達、光琳―

前期のスタートは宗達―光悦コラボの≪

真ん中のちょっと斜めったようなポーズの鹿の周りに和歌の句が書

パッと見はバランスどうよ、と思うのだけど、それでも・・・一度見るとそのイメージが脳裏に

こびりついて離れないんですよね。派手な色使いはなく、金銀泥と文字の墨の黒だけなのに。

まぁ、これが宗達-光悦コンビの底力という感じなのかなぁ。表装も美しく、この断簡部分をより際立たせていた。。。からなのかもしれませんが、後期に鹿が蓮になり歌が百人一首になっても、鹿のイメージのほうがより強い印象でした。

それに引き続き古今集(通切)、石山切(貫之集)和漢朗詠集(

字もきれいでないし、書道は苦手なので、

元永本ほどの豪華さはないにせよ、

ちなみに右肩上がりのこの字形は「世尊寺流」という書き方なんだそうです。

きれいな字といえば、枕草子で中宮定子が絶賛したという藤原行成の手になるといわれる《伊予切(和漢朗詠集)》にも出会えました。二色の料紙の砂子地に書かれた文字は小野道風の書風との事で確かに美しかったー。

後期には異なる紙を継ぎ合わせた・・・ってどこをどう継ぎ合わせたのかすら素人の私にはわからなかったけれど、川の流れのような青い色やピンクっぽい色の帯が紙の右中央から左下のほうに斜めに、スタートは細く、左側に向かって太くなっているとても品の良い料紙に書かれた《石山切(伊勢集)》というのも展示されていましたが、今回の発見は、上のような金銀箔や砂子がきらめいていなくても(いや、それはもううっとりの美しさですけれど)こういった品のよい料紙も沢山あるということ。

前期には、大きさという面でも、色目という意味でも(たなびく青い雲のような文様なんぞ歌を邪魔しないか?と思ったりもしますが)かなーり大胆、でももしかすると、この大胆なデザインのおかげで連歌というイメージが非常によく伝わってくるのかもしれないとも感じさせられた里村紹巴《連歌懐紙(部分)》が展示されていました。宗達の鹿下絵断簡と同様に、一瞬バランスの悪さを感じてしまうのだけど、あとで振り返ると、イメージがしっかり残るという感じです。

後期の同じ場所には、更に大胆?というか、面白い展示がありました。これです。後陽成天皇による《和歌巻》。これ↓ですね

和歌の中にあった「桜」と「時鳥」が絵文字になってるーー@@;。

後陽成天皇は16世紀秀吉の政権下朝廷の権威回復に努めた和漢学問に造詣深く好学で、日本初の木製活字による古典を出版した天皇という事ですけれど、今だったらLINEのスタンプをJKと交換しちゃう感じ?のお茶目な天皇ですねぇ。。でも、このほうがずっと粋、そして一筆で描かれた絵の美しさ。

金泥でたなびく雲のような下絵のある料紙に映える文字も近衛信尹に学んだ流麗な筆致。

このお茶目な(・・・って勝手に言ってますが。。)天皇がこうやって書を残してくれたおかげで、500年近く前に絵文字のルーツがあった、ということがわかる訳ですね。根付がケータイのストラップに代わって今に生きているように、日本の文化は姿を変えながらも脈々と伝わっていくんですねぇ。なんだか嬉しくなってしまいました。

金泥でたなびく雲のような下絵のある料紙に映える文字も近衛信尹に学んだ流麗な筆致。

このお茶目な(・・・って勝手に言ってますが。。)天皇がこうやって書を残してくれたおかげで、500年近く前に絵文字のルーツがあった、ということがわかる訳ですね。根付がケータイのストラップに代わって今に生きているように、日本の文化は姿を変えながらも脈々と伝わっていくんですねぇ。なんだか嬉しくなってしまいました。

粋といえば、本阿弥光悦の《摺下絵古今集和歌巻》も遊び心満載です。

巻物を巻いた状態では裏面の松が見え、巻子を開くと竹(孟宗竹のような太い竹)、梅、芍薬、蝶、ぬひ、芝、蔦、竹、藤と下絵の絵柄が続くそうなんですが、前期は最初に開いたところに見える竹の部分と紙背に摺りだされた松葉が見えるように展示されていて、なるほど「松竹梅」とめでたさを演出しているんだわー、と思わす微笑んでしまいました。

このデザイン豊かな画面構成、モチーフをリズミカルに繰り返すスタイルは琳派の代名詞的な構図法として継承されていったということですが、こうやって見ていくと、光悦という人なしには宗達もあれほどまでに輝かなかったのではないかと思ってしまうんですよねぇ。そして宗達が輝かなければ雁がねやの兄弟(光琳・乾山)も・・・と思うと光悦の存在の大きさを感じます。

さて、宗達の国宝の屏風といえば、建仁寺の《風神・雷神図屏風》がまず頭に上りますが、静嘉堂にある《源氏物語図 関屋・澪標》も国宝なんですよねー。その同じタイトルの屏風、しかもですよ、色合いと山の表現に若干の違いがあるだけ、という個人所蔵の稀品なんだそうです。

その違いも含め、いつかどこかで(静嘉堂カシラ?)横に並べて比較展示して欲しいにゃー。図録だけではわかりませんものね。

さて、すでに長々と感想を書いている「第一章 歌をかざる、絵をかざるー平安の料紙装飾から琳派へ」の展示は、感想を書ききれていない作品も含め、個人的にはもう(うっとりー)の世界に入り込んでしまう訳であります。

残念ながら・・・・「第二章 歌のこころ、絵のこころー近代日本画の中の琳派と古典」に進んでいくと・・・ぐっと、冷めた目で見ちゃうんですよねー。ゴメンナサイ。

この違いは何なのだろう。。。

さはさりながら、印象に残った作品は、というと

横山大観《竹》・・・裏箔の美しい絹地の網目から透ける金色が竹の間から仄かに光を放っていて、自然光の下で見たらどんな変化を見ることができるのかしら?とワクワクしてしまうような美しさですねぇ。解説によれば岡倉天心が推進した古典模写事業に従事した集大成ということなんですが、琳派にならったというより、先日見に行った應擧の作品に構図が似ている?と反芻しています。印象はこちらの方が伸びやかで若い感じがありますが。。。デモ、ソレジャ琳派ノ系統ジャナイジャン。。

ま、敢えて言うなら竹が天地で切れているってことが琳派風?

菱田春草《月四題》・・・この人の没骨法とたらしこみを駆使した朦朧体の真骨頂的な作品。実に美しい。幻想的な月と桜・柳・葡萄・梅の静謐な世界は、ぐーーっと引き込まれてしまいます。特に秋のたらしこみで描かれた葡萄は葉の色が見えてくるような錯覚を起こさせるくらい。これが重文とかの指定がないのがフシギなくらい、(ってか国宝とか重文とかの基準もよくわからないけれど。。)な気持ちにさせられるほど、私にはうっとりさせられる作品です。この作品の翌年に亡くなってしまうんですよね。

速水御舟《紅梅・白梅》・・・右幅の紅梅は老木で画面の下の方にどっしり(といっても、細いですけどね)、古木らしい硬枝振り、薄墨でぼかした空気の先に左幅の白梅の画面が連続しているような構図が念入りに工夫されてます。二幅の間には冷たい夜気が降りている感じが画面から伝わってくるなぁ。。

そして左幅の白梅は若木であることを示すようにほそーくしなやかな枝振り。ぐんと上に伸びています。まだまだ成長するぞ、という感じ。

彩色は紅梅を表す朱と白梅に使われた胡粉の白、めしべ・おしべに使われている金泥と抑え目なのに装飾的であること・・・が、琳派研究の成果なのだそうですけど、それが琳派風なのか?と言われても、ホントのところ、見るほうにしてみれば、そうなのかー、程度のように思えるんですけどねぇ。。まぁ、日本画を志す人はどこかの過程で、先人の技術や構図を写し取ることをされているでしょうから、何某、琳派風であったり、狩野派風であったりするんでしょうけど・・・。この絵が琳派風であってもなくても、見るものを引き付けることには変わりがありませんね。

琳派研究なり、先人のスタイルを模倣しつつも自らのスタイルを追求する試み・・・という面では川端龍子の《八ツ橋》と加山又造の《千羽鶴》の屏風絵が前期と後期に分けて同じ場所に飾られていました。

《八ツ橋》は日本絵画におけるお約束の伊勢物語のモチーフということもいえるけど、やはりずばり光琳に真っ向から向き合っているというイメージですよね。その正面からむきあっているところが、評価できるけれどちょっと画面が煩いかなぁ。。。川端龍子はもっと良い絵が沢山あるのに。。。というのが正直なところ。

酒井抱一の《燕子花図屏風》http://pikarosewine.blogspot.jp/2006/09/2006917-40030015066.html

のようにもう少しひねってくれると、研究成果を自分のものにした、っていう感じなんだけど。。。

その点、同じように画面一杯に展開されている《千羽鶴》はその展示の手前の低いガラスケースの中に、宗達ー光悦コンビの《四季草花下絵和歌短冊帖》があって、その短冊群の左端の《浜松》に、波・千鳥が描かれているんですね。

その点、同じように画面一杯に展開されている《千羽鶴》はその展示の手前の低いガラスケースの中に、宗達ー光悦コンビの《四季草花下絵和歌短冊帖》があって、その短冊群の左端の《浜松》に、波・千鳥が描かれているんですね。これを見ると、完璧にこのモチーフをいただいちゃってるっていう感じで、挑戦というよりはもう最初から白旗上げたうえで、自分のものにしているっていう感じを受け、こちらの方が好感を持てちゃいます。ま、いつも山種美術館に伺う際に、陶板にした同じ《千羽鶴》のお出迎えを受けているから、そう感じるのかもしれないけれど。

そんなわけで、やはりどうしても古典に軍配を上げたくなる「保守派」の私ですが、十二分に楽しむことができました。

2013年3月16日土曜日

キャパは二人なのか、やっぱり一人なのか・・・「ロバート・キャパ/ゲルダ・タロー 二人の写真家」

きゃー、

仲間うちの評判が良いので、ブログやらを斜め読みして、「そうか、

世界で最も著名な写真家のひとり、「ロバート・キャパ」

1934年にパリで出会い意気投合した二人は、1936年春に「

本展覧会は、キャパとタローそれぞれの写真作品による二つの「

横浜美術館 公式サイト 展覧会概要より・・・

それはさておき、その二つの個展のタロー版が最初に始まります。

真四角のローライフレックスで撮影されたタローの写真は基本的に

http://digitaljournalist.org/issue0710/y_taro14.html より

屈んだ姿そのものが絵になっていることもあるのだけど、

戦況の悪化に伴って、前線の女性兵士の数は減ってしまったそうです。うん、ヒールじゃ無理だな。

スペイン内戦に係る美術についてはピカソの《ゲルニカ》

スープを飲んでいる小さな戦争孤児の男の子をクローズアップで撮った写真も非常に魅力的でした

彼女の写真がキャパと同じ長方形のライカに変わっていく頃から、

そして、その焦燥感が戦況のなせるわざのみだったのか?

というか、写真の内容に入る前に、

それはともかく、タローの焦燥感の原因について、私なりの分析。

どこかのレビューで、「

例えば、タローはマラガ(ピカソの出身地ですね)からの難民達を全体像として撮っています。難民の人たちが、ひとつの部屋に入れられていて、これからの不安な日々を憂えている雰囲気が伝わってくる上質の群像写真です。

(この写真はちらしに載っていた写真をトリミングしています)

同じ場面で、キャパは慟哭の表情ををして立っている女性を横からクローズアップで捉え、そのスカートの後ろから、私がママを守るとばかりな強い光を放つ目をした少女がカメラを見据えているんです。

私にはタローの写真より、迫真を持ってこれからの難局に立ち向かうオトナとコドモの不安と決意を訴えかけている対比のあるストーリーを問いかけているように思えたわけなんですね。

どのような角度から捉えるかによって印象が違うので、どちらがいいというわけではないけれど、キャパの一瞬の表情を捉える力は凄いですよね。

タローにカメラを教えたのもキャパだった事を除いても写真の構図や撮るタイミング

ゲルダ・タローという人は、

ですが、写真家としてみた場合、もちろん彼女も十分優秀なんだけど、その瞬間を捉える力や構図取り等、

一枚の写真を除いてと書いたのも、

あっ、勿論、

ただ、車のステップに飛び乗って脇から

しかし、

だってタローが亡くなった後もスペイン内乱を撮り続け、最後は共和国軍が解散する(つまりは負けたということ)にあたっての共和国軍兵士のなんともやり切れず哀しさあふれる表情を捉えて涙をそそります。

この人が映像写真家(

金と思っちゃうのは日中戦争の写真が中国よりのプロパガンダ写真

とはいえ、この数多くの残された写真の中からロバート・

常設展でも戦争の場での報道写真を撮っていた人たちの写真が展示

丁度、

この写真も素晴らしいですが、戦地に赴いて前線で写真を撮る人も最期はつらい。。沢田教一は、タローやキャパ同様戦場で命を落としたんですよね。

キャパの最後の写真(本当はカラー写真が最後だったので最後から二番目の写真)はフィルムロールの右端の黒い部分をわざと残し最後のコマ11がわかるように現像されています。キャパが写真家の権利を守るべくアンドレ・ブレッソンらと設立した写真家集団(会社?)マグナムの同僚(とでもいうべき)モリスが哀悼の意を込めて現像したものだそうですけど、その黒い部分の先は永遠に戻らなかったキャパの命を表し、11番は戦場であったインドシナのちょっとのどかに見える風景で終わっていました。でも、その風景のあちこちに(今も残るといわれているけど)地雷が埋めてあったんですよね。嗚呼。

キャパの最後の写真(本当はカラー写真が最後だったので最後から二番目の写真)はフィルムロールの右端の黒い部分をわざと残し最後のコマ11がわかるように現像されています。キャパが写真家の権利を守るべくアンドレ・ブレッソンらと設立した写真家集団(会社?)マグナムの同僚(とでもいうべき)モリスが哀悼の意を込めて現像したものだそうですけど、その黒い部分の先は永遠に戻らなかったキャパの命を表し、11番は戦場であったインドシナのちょっとのどかに見える風景で終わっていました。でも、その風景のあちこちに(今も残るといわれているけど)地雷が埋めてあったんですよね。嗚呼。

2013年3月10日日曜日

まじめな人なんだなぁ・・・・・会田誠展ー天才でごめんなさい

いや、私自身は今までの作品を見ていても、そんなに酷いとは思っていなかったというのが正直なところなので、サポーター募集のちらしを見たときから、この展覧会に注目していて行くつもりではいたんですけどね、森美術館は夜やってるから、夜空いている日に行こう、行こうと思いながらも、強烈な抗議がなされているなーんて話を聞いたせいか、来週にしようとか、いや、その次の週にしようとか、なーんか、行くのをすこーしずつ、遅らせていたという感じで。

(そのせいで、東山魁夷の《道》を連想させる初期作品《あぜ道》

http://mizuma-art.co.jp/artist/popup.php?uid=0010&imgID=11

の展示期間が過ぎてしまってましたが。。。汗)

ぐるっとパス仲間のお誘いで、ようやく、来ることができましたー。

感想は。。。

①すごく面白かった。

②会田さんはとてもまじめなアーティスト。(デモ照レガ誤解ヲ招イテイル・・・・?!)

この二言に尽きます。なーんだ、やっぱり早く行けばよかったーーー。

ご本人は「おにぎり仮面」

を自称して《考えない人》(これだけは写真撮影OK)とか作ってみたり(こうやってみると弥勒菩薩のようなほっそりした体躯ですねぇー、でも台座は。。。。汗)、

西洋哲学に対するアンチ作品とでも言うべき作品を作られていますが、それはあくまでも表面的な「見え方」であって、その作品には、ご本人の意思か否かは別として、時代に対する洞察や強烈な風刺が内包されている、というかメッセージがびんびん伝わってくるように思いました。

それが、とても面白いと感じられるのです。

だって、比較的早い時代の《戦争画returns》のシリーズを見ればわかります。

もう戦争画・・と聞いた瞬間に、近美の戦争画が集まっているコーナーを思い出させられますが、たとえばあそこに展示されているレオナール藤田の《アッツ島玉砕》のような戦争という大義名分の下のリアルな殺戮絵を見ると言いようもない、虚しさと、悲しさと同時にあまり気持ちのよいとは言えない気分にさせられます。それが藤田の見事な筆致であったとしても、それが記録のためだとしても、南の島(フジタはサイパンの玉砕も描いてますからねー)でそういう事がつい(・・・デモナイカ)60数年ほど前に行われていた。

今のゆるゆるな脳天気ニッポン(コノシリーズ描カレタ頃ハマダ震災前デスシ。)人たちは、凄惨な殺戮の行われた南の島に嬉々として行くんだね、と言わんばかりに、箔のごとく貼られた○○パックのようなパンフレットの上に、その戦争の絵(といってもドリップではないけど、アクションペインティングのような色が重ねてありましたけど)が描かれている。

同じように感じさせられるのは、最初の部屋にあった、ピンクチラシ(しかも、今や懐かしい電話ボックスとかにベタベタ貼られていたような、名刺サイズくらのやつね)を箔に見立てた地の上に狩野永徳ばり(イイスギ?)の木が描かれている《鶯谷図》にも、今の日本・・というか都会というのかな、美しいモノも猥雑なものも全て一緒くたの中から、美を選んでいかねばならぬ現実を描いているのかな・・・なーんて感じたんですよね。

確かに、センセーショナルなモノ選びというか、ロリコン的な性愛やちぎれる肉体なんかが、まず視界に入ってきてしまうから、不快感を感じないというのはウソになっちゃうけど、それを超えた深さがあるように思います。

もちろん、同じ絵をみても、みんなが同じように感じる必要もなく、表層だけで、良い悪いと批判してもいいんだけれど・・・少なくとも《戦争画Returns》シリーズは、非常に深い。

水餃子のようなものの載せられた皿の絵に「許可」という朱印の押された《支那料理》なんて、そんな検閲の時代があったこと(いや、食べ物そのものにはなかったかもしれないけれど)、そういう悲しい時代に戻りたくないよね・・と強く思わざるを得ないし、くすっと笑いもする。

この部屋の作品はどれも非常に強いメッセージ性を感じるし、彼の好きでない(ラシイ)公募展なんかでは絶対に見ることのできない大胆かつ、インパクトの強い、しかも絵も旨い屏風絵だったりするわけで、もっと長くみていたかった・・

人によっては、会田さんの説明「戦争は抒情」という言葉から、戦争の犠牲になった人のことを顧みていない、と捉えるかもしれないけれど、私には、言葉はご本人の照れのようなもので、311の時の色々な意見のツイートを公平に並べた《Monument for nothing 4》と同じように、絵からは逆にその犠牲者への思いが強くなりすぎないように、批判の目を感じさせるように”作って”いるように思うのです。

だからこそ、今回の個展のために新たに描きはじめたという縦2メートル、横17.5メートルという大作《Jumble of 100 Flowers》だって、(標的の先のヒトを殺す(?)というゲームから発想されたそうですが)ゲームがどんどん先鋭化し、現実と仮想の区別がつかなくなっていることに対する警鐘のように感じるんですよね。標的にされた少女からは、少女がアンドロイドであるために血しぶきではなく、イチゴやら蝶々が飛び散る。

そこに救いを求めてるように思える。

それすらアンドロイドとはいえ、少女のハダカだからダメと言われてしまったらおしまいだけど。。。でも、電車の中吊りにだってそんなのが溢れている時代に、この展覧会だけがダメと言われるのもなーんか不思議。

抗議している人たちもいるのはわからんでもないのですが、そうだとしたら、その人たちは葛飾北斎にも抗議するのかなぁ。北斎はそりゃ、富嶽三十六景で見事な赤富士(《凱風快晴》)や波が砕けるしぶき《神奈川沖浪裏》だって描くけれど、春画も有名ですよね。

18禁コーナーの《巨大フジ隊員VSキングギドラ》なんて、よく言われるようにその北斎の春画がモトネタだろうとすぐに想起できるわけで・・・ご本人のいわれるように、狭い部屋でコソコソと見るから面白い・・・のでしょうし、そういうニーズがある、という事実に正面から向き合っているだけのようにも思います。ま、《イデア》という美少女という文字に向かっての朱印(音同じ、漢字違いの)は、さすがの私もちょーっとね、必要なことだったのかしらん、とは思いますが。。

個々の作品では、美しい料紙の巻物に何やらとんでもない言葉が並べられている《日本語》なんてのは、料紙の美に魅せられている私的には興味をひかれたりしましたね。

ビンラーディンに扮したご本人が、その作品を宣伝していたりするVTR、しかも、いかにも洞窟の隠れ家のようなつくりにしたダンボールの家の中にあるテレビから映し出されてたり、インスタレーションなんかもなかなか楽しかったし、大学三年生の時の作品《河口湖曼荼羅》は、早くからその才能があふれていたことを示す貴重な作品でした。《灰色の山》-サラリーマンの山の中に、一人色付きの絵描きのような人がいましたが、あれは洋の東西を問わずよく画家がやる「自画像」なのでしょうか?

いやー、100点以上という作品をすべてじっくり見たわけではないけれど、制作年代、メディアや表層の表現こそ違え、かなり一貫性を感じるものも多かったし、一方で、当然ながら、ついていけない作品もありました。(感想文的には、良かったものにはかなりのシンパシーを持って書いてますけどね。)

同世代の山口晃さんが絵師だとしたら、やっぱりこの人はアーティストだな。天才・・・かどうかはわかんないけれど。

とにかく、面白かった。

(そのせいで、東山魁夷の《道》を連想させる初期作品《あぜ道》

http://mizuma-art.co.jp/artist/popup.php?uid=0010&imgID=11

の展示期間が過ぎてしまってましたが。。。汗)

ぐるっとパス仲間のお誘いで、ようやく、来ることができましたー。

感想は。。。

①すごく面白かった。

②会田さんはとてもまじめなアーティスト。(デモ照レガ誤解ヲ招イテイル・・・・?!)

この二言に尽きます。なーんだ、やっぱり早く行けばよかったーーー。

ご本人は「おにぎり仮面」

を自称して《考えない人》(これだけは写真撮影OK)とか作ってみたり(こうやってみると弥勒菩薩のようなほっそりした体躯ですねぇー、でも台座は。。。。汗)、

西洋哲学に対するアンチ作品とでも言うべき作品を作られていますが、それはあくまでも表面的な「見え方」であって、その作品には、ご本人の意思か否かは別として、時代に対する洞察や強烈な風刺が内包されている、というかメッセージがびんびん伝わってくるように思いました。

それが、とても面白いと感じられるのです。

だって、比較的早い時代の《戦争画returns》のシリーズを見ればわかります。

もう戦争画・・と聞いた瞬間に、近美の戦争画が集まっているコーナーを思い出させられますが、たとえばあそこに展示されているレオナール藤田の《アッツ島玉砕》のような戦争という大義名分の下のリアルな殺戮絵を見ると言いようもない、虚しさと、悲しさと同時にあまり気持ちのよいとは言えない気分にさせられます。それが藤田の見事な筆致であったとしても、それが記録のためだとしても、南の島(フジタはサイパンの玉砕も描いてますからねー)でそういう事がつい(・・・デモナイカ)60数年ほど前に行われていた。

今のゆるゆるな脳天気ニッポン(コノシリーズ描カレタ頃ハマダ震災前デスシ。)人たちは、凄惨な殺戮の行われた南の島に嬉々として行くんだね、と言わんばかりに、箔のごとく貼られた○○パックのようなパンフレットの上に、その戦争の絵(といってもドリップではないけど、アクションペインティングのような色が重ねてありましたけど)が描かれている。

同じように感じさせられるのは、最初の部屋にあった、ピンクチラシ(しかも、今や懐かしい電話ボックスとかにベタベタ貼られていたような、名刺サイズくらのやつね)を箔に見立てた地の上に狩野永徳ばり(イイスギ?)の木が描かれている《鶯谷図》にも、今の日本・・というか都会というのかな、美しいモノも猥雑なものも全て一緒くたの中から、美を選んでいかねばならぬ現実を描いているのかな・・・なーんて感じたんですよね。

確かに、センセーショナルなモノ選びというか、ロリコン的な性愛やちぎれる肉体なんかが、まず視界に入ってきてしまうから、不快感を感じないというのはウソになっちゃうけど、それを超えた深さがあるように思います。

もちろん、同じ絵をみても、みんなが同じように感じる必要もなく、表層だけで、良い悪いと批判してもいいんだけれど・・・少なくとも《戦争画Returns》シリーズは、非常に深い。

水餃子のようなものの載せられた皿の絵に「許可」という朱印の押された《支那料理》なんて、そんな検閲の時代があったこと(いや、食べ物そのものにはなかったかもしれないけれど)、そういう悲しい時代に戻りたくないよね・・と強く思わざるを得ないし、くすっと笑いもする。

この部屋の作品はどれも非常に強いメッセージ性を感じるし、彼の好きでない(ラシイ)公募展なんかでは絶対に見ることのできない大胆かつ、インパクトの強い、しかも絵も旨い屏風絵だったりするわけで、もっと長くみていたかった・・

人によっては、会田さんの説明「戦争は抒情」という言葉から、戦争の犠牲になった人のことを顧みていない、と捉えるかもしれないけれど、私には、言葉はご本人の照れのようなもので、311の時の色々な意見のツイートを公平に並べた《Monument for nothing 4》と同じように、絵からは逆にその犠牲者への思いが強くなりすぎないように、批判の目を感じさせるように”作って”いるように思うのです。

だからこそ、今回の個展のために新たに描きはじめたという縦2メートル、横17.5メートルという大作《Jumble of 100 Flowers》だって、(標的の先のヒトを殺す(?)というゲームから発想されたそうですが)ゲームがどんどん先鋭化し、現実と仮想の区別がつかなくなっていることに対する警鐘のように感じるんですよね。標的にされた少女からは、少女がアンドロイドであるために血しぶきではなく、イチゴやら蝶々が飛び散る。

そこに救いを求めてるように思える。

それすらアンドロイドとはいえ、少女のハダカだからダメと言われてしまったらおしまいだけど。。。でも、電車の中吊りにだってそんなのが溢れている時代に、この展覧会だけがダメと言われるのもなーんか不思議。

抗議している人たちもいるのはわからんでもないのですが、そうだとしたら、その人たちは葛飾北斎にも抗議するのかなぁ。北斎はそりゃ、富嶽三十六景で見事な赤富士(《凱風快晴》)や波が砕けるしぶき《神奈川沖浪裏》だって描くけれど、春画も有名ですよね。

18禁コーナーの《巨大フジ隊員VSキングギドラ》なんて、よく言われるようにその北斎の春画がモトネタだろうとすぐに想起できるわけで・・・ご本人のいわれるように、狭い部屋でコソコソと見るから面白い・・・のでしょうし、そういうニーズがある、という事実に正面から向き合っているだけのようにも思います。ま、《イデア》という美少女という文字に向かっての朱印(音同じ、漢字違いの)は、さすがの私もちょーっとね、必要なことだったのかしらん、とは思いますが。。

個々の作品では、美しい料紙の巻物に何やらとんでもない言葉が並べられている《日本語》なんてのは、料紙の美に魅せられている私的には興味をひかれたりしましたね。

ビンラーディンに扮したご本人が、その作品を宣伝していたりするVTR、しかも、いかにも洞窟の隠れ家のようなつくりにしたダンボールの家の中にあるテレビから映し出されてたり、インスタレーションなんかもなかなか楽しかったし、大学三年生の時の作品《河口湖曼荼羅》は、早くからその才能があふれていたことを示す貴重な作品でした。《灰色の山》-サラリーマンの山の中に、一人色付きの絵描きのような人がいましたが、あれは洋の東西を問わずよく画家がやる「自画像」なのでしょうか?

いやー、100点以上という作品をすべてじっくり見たわけではないけれど、制作年代、メディアや表層の表現こそ違え、かなり一貫性を感じるものも多かったし、一方で、当然ながら、ついていけない作品もありました。(感想文的には、良かったものにはかなりのシンパシーを持って書いてますけどね。)

同世代の山口晃さんが絵師だとしたら、やっぱりこの人はアーティストだな。天才・・・かどうかはわかんないけれど。

とにかく、面白かった。

2013年3月9日土曜日

プライスさんの生ボイスを聞いてきた♪ー日本美術全集発刊記念スペシャルトークセッション 若冲奇想の系譜~それぞれの若冲体験

小学館創立創業90周年記念ということで昨年12月から刊行が始まっている日本美術

プライスさんが、そのコレクションを寄贈し、建築費用も3ン分の一以上を寄付したという日本のどの美術館よりも東洋を意識させられるロサンゼルス郡美術館(LACMA)の日本館http://en.wikipedia.org/wiki/Pavilion_for_Japanese_Art

にもたびたび足を運び、そのコレクションの恩恵に浴したり、2006年にトーハクで開催された「プライスコレクションー若冲と江戸絵画展」でも、そのコレクションと見せ方に目を見張らされただけに、プライス氏その人のリアルな姿・声を聴ける事を楽しみにしておりました。

ツイッターのハシュタグは#若冲トーク・・・と知ったは良いものの、度々のアナウンスで、会場内での携帯電話の電源オフ(カメラ撮影禁止は勿論ですが)を言われると、同時進行では呟けない。。。ですよね?! リアルタイムで呟いていた方々は、何を使って呟いていたのでしょう。。。。(ギモン)

それはともかく、山下先生がモデレーターとなって、パネル方式での会話・・・とはいっても、日本語が中心なので、狩野先生のお話が多くなりがち。プライスさんは通訳を通じ、聞いたことが正しければyesの一言、この間の仙台もそうだったんですよねー、と山下先生が会場の笑いを取っていましたが、通訳を通じての事実関係が違うことに対しては、きっちり反論(笑)もされていました。

例えば、最初に若冲作品に出会ったときのエピソードを山下先生が解説したのを通訳を通じ聞いたプライスさん。訂正したかったことは、別にポケットにベンツを買うお金をつっこんで古美術商に行ったわけではなく、しかも、そこで、若冲とも知らずにあの葡萄の軸を買うことになった事。次に狩野先生も初めて若冲の魅力に触れることのできた大正15年の帝室博物館展覧会の図録「御物若冲動植綵絵精影」【白黒】で初めて若冲の絵に触れ、その古美術商に連絡をとったら、「今はない、でもあなた、お持ちでしょ?」と言われた、というお話。要は初めに名前ありき、ではないということ。お金持ちでフランクロイドライトのかばん持ちのような事もしていて、審美眼が若いうちからしっかりしていた、という事でしょうが、何故に帝室展覧会の図録と同じ図絵を見ることができたのかしら。。そんな話をもっと伺いたかった気持ちにはなりましたね。

それはともかく、この話につながる事としては、狩野先生が2000年に京博で、没後200年ということで企画した若冲の展覧会では、最初の部屋にまず解説を見ないで絵を見てほしいという看板を立てた話。そうそう。一般的に入室するとまず最初の部屋にひとがわーっとたかっていて、なかなか進まないという事ありますよね。混雑しているときは解説なんかすっ飛ばして、先ずは目に留まった絵(や工芸品・彫刻等)をばんばん見て、それから戻って気に入ったものをじっくりみたいクチの私ですが、(空いているときはその限りではないが)、怒られちゃったことがあるんですよねー、出光で、きっちり並んでいるおばちゃまに。つばの広い帽子のまま鑑賞していたり、においの強い香水しているなら、怒られても致し方ないと思うけれど、自由に見て歩くのに何故文句を言われなくてはならんのか!とこっちが怒りたくなることがあるくらいので、我が意を得たり!なご発言でした。

(あーすっきり。)

それはともかく、プライスさんの伝えたかったことは、「自然光が入る環境で鑑賞してほしい」。うつろう光の変化で絵の見え方が変わる、そんな情緒を大切にしてほしいということだと思います。確かに2006年のトーハクの展示でも、同じ屏風が昼の光と夜の行燈光で見え方が違うということで、何分かおきに、光を変えて展示してくれていたことを思い出しました。勿論、ソレだって人工光なわけで、彼の思っている完璧な環境でもなかったし、今度の東北でもそれは叶わないかもしれない・・・それが現代の限界なのはわかっておられるでしょうが、なるほどLACMAの日本館は外光を取り入れる設計ーー普通の美術館と雰囲気が違いますし、LACMAの他のビルとも違うーー障子を多用していて、光が和らいでいる環境の中で、軸絵が見られたりしていますから、その建築と内装についても評議委員として、アドバイスをされたのかもしれないなぁ。。そんな話も聞きたかった。

勿論、狩野先生のお話や山下先生のお話も楽しかったですよ。

例えば2000年の京博での展覧会直前に発見された菜蟲譜を舞台バックのスライドで全巻見せながら、最後の蛙の絵に至った時。山下先生が、この蛙だけが、他の詳細な描写と違って漫画チックになっているとおっしゃったところ、狩野先生が、実は同志社大学の先生の研究室の入り口にこの蛙の絵をプリントして学生が貼ってしまったこと、似てるからですかねぇーと笑いを取っておられましたが、それは、きっと初めて国宝・重文を選定する委員会にご出席されたときに天啓のように、この菜蟲譜が候補として挙がってきて、重文としての推薦をすることになった、という先生の若冲への(偏)愛をユーモアと尊敬をこめて貼ってくれたにちがいないですよ、先生。

菜蟲譜はこの秋の完成を目指して、現在修復中ですけど、丁度、修復に入る直前に栃木市立吉澤美術館で公開されていた時に見られた部分もその蛙を含んだ最終部分だった事を思い出し、個人的にも感慨深かったです。

それと、初めて(?)知ったこと。

鳥獣花木図屏風の升目は正確には12ミリ四方。これは京都の染色の技法での標準サイズをそのまま使っているそうで、且つ、屏風の周囲を取り囲んでいる柄はペルシャ絨毯の柄だとか。

尤も、このことは正確には2006年の展覧会の図録に「西陣織の下絵」から発想されたと書かれていたので、あれ?染色?と思ったわけなので、初めてなのは染色と聞いた事と12ミリ四方の事なのですが。

そのペルシャ絨毯そのものは祇園祭で使っているとかで。。へーそうなんだ。

で、祇園祭で若冲が下絵を描いたものではないかと言うんですね。応挙も描いていたかで、今も祇園祭りに使われているとか、へーー。。

後、皆がかなーりツイートしていたこと。

若冲はかなりお金持ちで普通では使えないような最高の画材(絵の具・絹・紙)をたっぷり惜しげなく使っていたというお話。

魚の目玉に漆を使っているという話。

まぁ私的には、その魚シリーズの烏賊が(スルメを食べたときみたいに)一部ちぎれていたり↑蛸の足の先に子蛸がくっついている↓・・・そのユーモアにあふれた描き方ーーあんまり若冲では、そういったユーモアにあふれた作品を拝見したことはないものですから、もし東北でこの絵が見られたらいいんですけどねぇ。。

後、プライスさんが一番最初、白黒の図録で見て感動したのが《動植綵絵》の中の菊花流水図だそうです。それを機会があるということで、とんぼ返りで、京都まで往復二日で出かけて見せてもらった(イイナァ、コレクターダトソンナコトモデキルノカ・・・)とき感動して、心ふるえ、さめざめと涙を流したというのです。

実はカラーのスライドで見た感じでは、そうなの?という感じなんですよねー、私。

これも東北で見られるのであれば、是非、その魅力を確認してみたいなぁ。。

最後に、狩野先生が若冲(ワカオキと呼ぶ人が2000年の頃は多かったとか)=プライスさんと思っている学生が多いというお話を披露したとき、プライスさん、いや私には絵は描けないからとおっしゃっていましたが、まんざらでもなさそうな笑顔を見せてくれました。

今回東北には無償で貸し出しをしてくださっているプライスさんの笑顔が本当にステキでした。

後、プライスさんが一番最初、白黒の図録で見て感動したのが《動植綵絵》の中の菊花流水図だそうです。それを機会があるということで、とんぼ返りで、京都まで往復二日で出かけて見せてもらった(イイナァ、コレクターダトソンナコトモデキルノカ・・・)とき感動して、心ふるえ、さめざめと涙を流したというのです。

実はカラーのスライドで見た感じでは、そうなの?という感じなんですよねー、私。

これも東北で見られるのであれば、是非、その魅力を確認してみたいなぁ。。

最後に、狩野先生が若冲(ワカオキと呼ぶ人が2000年の頃は多かったとか)=プライスさんと思っている学生が多いというお話を披露したとき、プライスさん、いや私には絵は描けないからとおっしゃっていましたが、まんざらでもなさそうな笑顔を見せてくれました。

今回東北には無償で貸し出しをしてくださっているプライスさんの笑顔が本当にステキでした。

登録:

投稿 (Atom)